ーアクシズ・パワーズの形成ー

- 岡崎 大

- 2025年10月16日

- 読了時間: 7分

更新日:2025年10月17日

第二次世界大戦について、私たちは学校教育やメディアを通じて、「第二次世界大戦=正義と悪の戦い」という構図を自然と受け入れてきました。

アメリカやイギリスなどの連合国が自由と民主主義を守る善であり、ドイツ、イタリア、日本などの枢軸国がそれに対抗する悪であった…そんな印象を持たれている方も多いのではないでしょうか。

ですが、実際の歴史はもっと複雑で、多面的です。 まずは、枢軸国と連合国の構成について見てみましょう。枢軸国と聞くと、ドイツ・イタリア・日本の三国が中心だと思われがちですが、実はそれだけではありません。 フィンランド、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、タイなども枢軸側に立っていましたし、満洲国や南京政府、蒙古聯合、ビルマ、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ラオス、さらにはビシー政権下のフランス、ギリシャ、スロバキア、クロアチア、アルバニア、セルビア、モンテネグロなども関与していたんです。 特に1941年の独ソ戦では、ソ連に対してドイツだけでなく、イタリア、ルーマニア、フィンランド、ハンガリー、スロバキア、クロアチア、さらにはスペインやフランスの支援も加わり、まさに多国籍軍として戦っていました。 つまり、当初の段階では枢軸国の方がむしろ「多数派」だったとも言えます。

では、なぜこれほど多くの国が枢軸側に加わったのでしょうか。その背景には、ソ連からの圧力や、欧米列強による植民地支配が大きく関係しています。 東欧諸国は、ソ連の脅威にさらされていた国々が多く、枢軸側に立つことで自国の安全を確保しようとした面もあります。戦後、東ヨーロッパの国々の多くは戦勝国ソ連の影響下に入り、「ワルシャワ条約機構」に組み込まれていきます。つまり、戦争の前後で陣営が大きく変わっていったわけです。

また、東南アジアの国々は、欧米の植民地支配からの解放を目指して日本の進出を歓迎したケースもありました。 日本の侵攻によって、一時的に独立を果たした国々、ベトナム、カンボジア、ラオス、ビルマ、フィリピン、インドネシアなどがそうです。 戦後、欧米列強はこれらの植民地を再び支配しようとしましたが、現地の人々の独立への意志は消えることなく、抵抗運動が起こります。中にはインドネシアの様に旧日本軍人が現地に残り、独立運動に協力した例もありました。 こうした流れの中で、欧米は最終的に権益を失っていくことになります。日本の行動がすべて正しかったとは言いませんが、結果として多くの国々が独立への道を歩み始めたことは、歴史の一側面として見逃せない事実です。

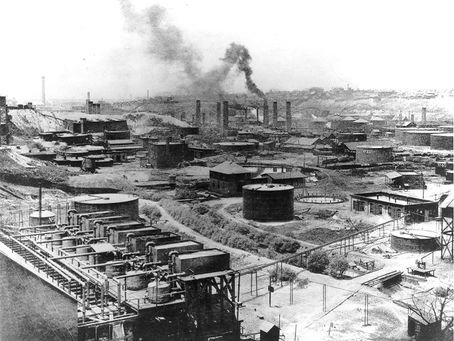

さてここからは、ファシズムがなぜ生まれたのかについて少し詳しく見ていきましょう。 アメリカは広大な国土、豊富な資源、人口に恵まれ、移民や奴隷労働を活用して急速に経済を発展させました。イギリスやフランスも、植民地支配によって莫大な富を得て、世界帝国として君臨していました。 一方で、ドイツ、イタリア、日本は「持たざる国」でした。ドイツは統一後に重化学工業を発展させましたが、第一次世界大戦の敗北で国力を失います。イタリアは識字率が低く、地域分断が激しく、近代化が遅れていました。日本は明治維新以降、軍事費に国家予算の多くを割き国力に重い負担を強いていました。 こうした国々が国際競争力を維持するためには、政治・経済・思想を国家が統制する必要がありました。そこで登場したのが「ファシズム」という体制です。 ファシズムは、限られた資源と国力を最大限に活用するための手段として、「持たざる国」にとっては必然的な選択肢だったのです。

ドイツ、イタリア、日本の三国は、近代国家の樹立から重工業化、民主化、政党政治の崩壊、拡張主義、世界大戦、敗戦、そして戦後の民主化と経済成長という、ほぼ同じ歴史的過程を歩んでいます。 このような共時性は、偶然ではなく、時代の流れの中で宿命的に生じたものだと言えるでしょう。ファシズム体制は「持たざる国」が「持てる国」に挑むための手段として、ある意味で必然的に選ばれた政治システムだったのです。 そしてそれは、それぞれの国が、どのような経緯でファシズムに至ったのかを個別に見ていくと、より深い理解が得られると思います。

戦後の世界は、東西に分断される冷戦構造へと突入しました。枢軸国だった東欧諸国の多くは、ソ連の影響下に入り、共産主義陣営に組み込まれていきます。一方、アメリカやイギリスを中心とした西側諸国は、資本主義陣営として世界秩序の再編を進めていきました。 ここで重要なのは、「戦争の勝者が歴史を語る」という点です。戦後の歴史教育やメディアは、勝者の視点で構築されていきました。その結果、枢軸国の行動は一方的に「侵略」「暴力」「独裁」として描かれ、連合国側の行動は「解放」「正義」「民主主義」として美化される傾向が強まりました。 もちろん、枢軸国の行動に問題がなかったとは言いません。しかし、連合国側にも植民地支配や人種差別、戦争犯罪など、見過ごされがちな側面が存在していたことも事実です。たとえば、ソ連による東欧支配や、アメリカの日本各地への無差別爆撃や原爆投下、イギリス・フランスによる植民地再支配などは、正義とは言い切れない行動だったのではないでしょうか。

戦後、ファシズムは「絶対悪」として位置づけられました。ヒトラーやムッソリーニ、そして日本の軍国主義は、全体主義の象徴として語られ、民主主義の対極にあるものとされました。 しかし、ファシズムの誕生には、当時の社会的・経済的背景が深く関わっていたことを忘れてはなりません。貧困、失業、政治の混乱、国際的孤立――そうした状況の中で、人々は「秩序」や「統一」、「国家の再建」を求め、ファシズムに希望を見出したのです。 もちろん、ファシズムがもたらした結果は悲惨でした。

しかし、その誕生の背景を理解することは、現代の社会にも通じる教訓となります。経済格差や政治不信が広がる現代において、極端な思想が再び台頭する可能性はゼロではありません。

ここで、日本の近代化の過程についても詳しく見ていきましょう。江戸時代の鎖国政策から明治維新を経て、日本は急速に近代国家への道を歩み始めました。不平等条約の撤廃、日清・日露戦争の勝利、列強への仲間入り――これらは、日本が国際社会で認められるための必死の努力だったと言えます。

しかし、その裏では、膨大な軍事費と重税によって国民生活は常に圧迫されていました。国家予算の6割以上が軍事費に充てられ、財政赤字は慢性的に続きました。農村では不作が続き、都市では失業者が溢れ、社会不安が高まっていきます。 こうした状況の中で、日本は帝国主義の道を選び、朝鮮半島や台湾、満洲へと進出していきます。これは、国際競争に生き残るための「選択」だったのかもしれませんが、同時に他国への侵略という「加害」の側面も持っていました。

ドイツとイタリアもまた、近代国家としての統一に苦しんだ国々です。ドイツはプロイセン主導で統一を果たし、重化学工業の発展によって経済力を高めましたが、第一次世界大戦の敗北によってすべてを失います。戦後のワイマル共和国は一時的に安定を取り戻しますが、世界恐慌によって再び混乱に陥り、ナチスの台頭を許すことになります。 イタリアは、そもそも「イタリア人」という意識が希薄で、地域ごとのアイデンティティが強く、統一国家としてのまとまりに欠けていました。識字率の低さ、教育の遅れ、南北格差、政治の腐敗――こうした問題が山積していた中で、ムッソリーニのファシズムが登場し、「強い国家」への幻想が広がっていきます。 両国とも、統一国家としてのアイデンティティを確立するために、ファシズムという手段を選ばざるを得なかったのかもしれません。

歴史は、過去の出来事を記録するだけではありません。それは、今を生きる私たちが、未来をどう築いていくかを考えるための「鏡」でもあります。 格差が広がり、政治への不信が高まり、国際秩序が揺らぐ現代において、極端な思想が再び台頭する可能性は十分にあります。だからこそ、過去の歴史を一面的に捉えるのではなく、多角的に、冷静に、そして誠実に見つめ直すことが大切なのではないでしょうか。

コメント